02012 Digitalisierung: EMRAM Stufe 5

|

Um Fördervorhaben für das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) umzusetzen, müssen Sie den digitalen Reifegrad „Ihres" Krankenhauses ermitteln. Dabei bietet sich das internationale Stufenmodell EMRAM an.

Dieser Beitrag zeigt Ihnen die Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, um die fünfte Stufe im EMRAM-Reifegradmodell zu erreichen.

Dabei werden die wichtigsten Themen – Vollständige Integration einer computergestützter Arzneimittelverordnung (CPOE), klinischer Entscheidungsunterstützungssysteme (CDSS), elektronischer Medikationsverordnung und -verwaltung (CLMM) und Barcode-Medikationsverifizierung am Patientenbett (CDR)– Zentrale Speicherung der klinischen Dokumentation in einem Datenspeicher (EMR/CDR) und zentrales Bildarchiv für bildgebende Daten (PACS mit Worm-Funktionalität)– Digitalisierung der Arzt- und Pflegedokumentation– Interoperabilität (Standardisierte Schnittstellen zur Integration externer Gesundheitsdaten (FHIR, IHE))– IT-Sicherheit

anhand vieler Praxisbeispiele und Abbildungen erläutert. von: |

1.1 Handlungsfelder

Deutschland muss bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens besser werden. Es geht es vor allem darum, prozessuale Abläufe zu optimieren, mit denen man in der Krankenhausdigitalisierung vorankommt. Digitale Technologien bieten große Chancen für das Gesundheitswesen. Durch die ständig wachsende Menge an Gesundheitsdaten wird es möglich, intelligente und personalisierte Anwendungen zur gesundheitlichen Früherkennung, Diagnostik, Behandlung und Nachsorge zu entwickeln. Vor allem Systeme der künstlichen Intelligenz (KI) bergen enormes Potenzial. Die für Krankenhäuser notwendige digitale Transformation erfordert dauerhaft folgende Handlungsfelder:

| • | Restrukturierung der Krankenhauslandschaft |

| • | Krankenhausfinanzierung |

| • | Digitalisierung |

| • | Pflege im Krankenhaus |

| • | Krankenhausabrechnung |

Restrukturierung der Krankenhauslandschaft

Restrukturierung der Krankenhauslandschaft bedeutet: eine patientenorientierte Neuausrichtung der Krankenhausstrukturen unter Berücksichtigung der Stärkung des Wettbewerbs, um eine möglichst hohe Qualität in der Versorgung zu erreichen. Zentral ist außerdem eine Krankenhausplanung, die auf den Teilbereichen Konzentration und leistungsbezogene Spezialisierung aufbaut.

Restrukturierung der Krankenhauslandschaft bedeutet: eine patientenorientierte Neuausrichtung der Krankenhausstrukturen unter Berücksichtigung der Stärkung des Wettbewerbs, um eine möglichst hohe Qualität in der Versorgung zu erreichen. Zentral ist außerdem eine Krankenhausplanung, die auf den Teilbereichen Konzentration und leistungsbezogene Spezialisierung aufbaut.

Krankenhausfinanzierung

Eine solide Krankenhausfinanzierung aufstellen bedeutet: Die Krankenhausstruktur und Krankenhausfinanzierung müssen wieder aufeinander abgestimmt werden. Eine stärkere auf die zu erbringende Leistung bezogene Krankenhausplanung muss mit einer stärkeren versorgungsstufen- und leistungsbezogenen Vergütung verbunden sein. Dabei gilt der Grundsatz: gleiches Geld für gleiche Leistung innerhalb derselben Versorgungsstufe.

Eine solide Krankenhausfinanzierung aufstellen bedeutet: Die Krankenhausstruktur und Krankenhausfinanzierung müssen wieder aufeinander abgestimmt werden. Eine stärkere auf die zu erbringende Leistung bezogene Krankenhausplanung muss mit einer stärkeren versorgungsstufen- und leistungsbezogenen Vergütung verbunden sein. Dabei gilt der Grundsatz: gleiches Geld für gleiche Leistung innerhalb derselben Versorgungsstufe.

Digitalisierung

Die Digitalisierung umzusetzen, bedeutet im Kern: Für eine zukunftsfähige stationäre Versorgung ist ein höherer Digitalisierungsgrad der Krankenhäuser unabdingbar. Damit lassen sich Potenziale in Versorgungssicherheit und -abläufe, Wirtschaftlichkeit und Patientenorientierung verbessern. Die Förderwürdigkeit für Krankenhäuser besteht nur im Rahmen ihres Versorgungsauftrags (KHZG).

Die Digitalisierung umzusetzen, bedeutet im Kern: Für eine zukunftsfähige stationäre Versorgung ist ein höherer Digitalisierungsgrad der Krankenhäuser unabdingbar. Damit lassen sich Potenziale in Versorgungssicherheit und -abläufe, Wirtschaftlichkeit und Patientenorientierung verbessern. Die Förderwürdigkeit für Krankenhäuser besteht nur im Rahmen ihres Versorgungsauftrags (KHZG).

Pflege im Krankenhaus

Der Schwerpunkt Pflege im Krankenhaus bedeutet: Patientenorientierung durch qualitätsgesicherte Pflege und die Erhöhung der Zufriedenheit der Pflegenden im Beruf sind die zentralen Stellschrauben, um die Situation der Pflege im Krankenhaus zeitnah zu verbessern. Bis zur Einführung eines Bemessungsinstruments, das die Personalausstattung auf Station anhand des Pflegebedarfs der Patienten ermittelt, müssen die Pflegepersonaluntergrenzen beibehalten und weiterentwickelt werden. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH (InEK) im April/Mai 2023 für eine Datenerhebung zur Weiterentwicklung der Pflegepersonaluntergrenzen im Jahr 2023 beauftragt. Dazu war das Konzept zur Abfrage und Übermittlung von Daten, die für die Festlegung und Weiterentwicklung von pflegesensitiven Bereichen und zugehörigen Pflegepersonaluntergrenzen im Sinne von § 137i Absatz 1 SGB V erforderlich sind, zu überarbeiten.

Der Schwerpunkt Pflege im Krankenhaus bedeutet: Patientenorientierung durch qualitätsgesicherte Pflege und die Erhöhung der Zufriedenheit der Pflegenden im Beruf sind die zentralen Stellschrauben, um die Situation der Pflege im Krankenhaus zeitnah zu verbessern. Bis zur Einführung eines Bemessungsinstruments, das die Personalausstattung auf Station anhand des Pflegebedarfs der Patienten ermittelt, müssen die Pflegepersonaluntergrenzen beibehalten und weiterentwickelt werden. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH (InEK) im April/Mai 2023 für eine Datenerhebung zur Weiterentwicklung der Pflegepersonaluntergrenzen im Jahr 2023 beauftragt. Dazu war das Konzept zur Abfrage und Übermittlung von Daten, die für die Festlegung und Weiterentwicklung von pflegesensitiven Bereichen und zugehörigen Pflegepersonaluntergrenzen im Sinne von § 137i Absatz 1 SGB V erforderlich sind, zu überarbeiten.

Krankenhausabrechnung

Prozessverbesserung in der Krankenhausabrechnung bedeutet: Vor dem Hintergrund knapper Ressourcen sind nicht die notwendigen Prüfungen durch die gesetzlichen Krankenkassen ein Problem, sondern die große Anzahl fehlerhafter Abrechnungen der Krankenhäuser. Daher muss eine korrekte und verbindliche Rechnungslegung und Leistungsbegründung durch die Kliniken prozessual verbessert werden. Die knappen Finanzressourcen für die Gesundheitsversorgung müssen vorrangig in die Behandlung der Patienten fließen.

Prozessverbesserung in der Krankenhausabrechnung bedeutet: Vor dem Hintergrund knapper Ressourcen sind nicht die notwendigen Prüfungen durch die gesetzlichen Krankenkassen ein Problem, sondern die große Anzahl fehlerhafter Abrechnungen der Krankenhäuser. Daher muss eine korrekte und verbindliche Rechnungslegung und Leistungsbegründung durch die Kliniken prozessual verbessert werden. Die knappen Finanzressourcen für die Gesundheitsversorgung müssen vorrangig in die Behandlung der Patienten fließen.

1.2 Prozessstufen

Zusätzlich zu den aufgezeigten Handlungsfeldern stellt sich die aktuelle Situation im Kontext notwendiger Digitalisierungsschritte wie folgt dar:

| • | erschwerter Zugang zu vollumfänglichen Patienteninformationen |

| • | zeitaufwendige Suche nach Informationen |

| • | analoge oder teilanaloge und nicht übergreifende Prozesse |

| • | Zeit- und Kostendruck |

| • | fehlende revisionssichere Archivierung |

In der Regel gibt es verschiedene Stufen des digitalen Reifegrads, die von Krankenhaus zu Krankenhaus unterschiedlich sein können. Eine allgemein übliche Klassifikation ist die Einteilung der Prozesse in folgende Stufen (Beispiele):

| • | Papierbasierte Prozesse: Das Krankenhaus verwendet hauptsächlich Papierakten und manuelle Prozesse, um Patientendaten und -informationen zu verwalten. |

| • | Einfache digitale Prozesse: Das Krankenhaus nutzt grundlegende IT-Systeme wie elektronische Patientenakten (digitale Fallakten) und Terminplanungssysteme (im KIS implementiert). |

| • | Integrierte Prozesse: Das Krankenhaus hat mehrere IT-Systeme installiert und prozessual integriert, um die Patientenversorgung zu verbessern und die Arbeitsabläufe zu optimieren. |

| • | Analytische Prozesse: Das Krankenhaus verwendet fortschrittliche Technologien (Big-Data-Analyse und KI), um Patientendaten zu analysieren und die Qualität der Versorgung zu verbessern. |

| • | Vernetzte Prozesse: Das Krankenhaus ist vollständig mit anderen Gesundheitseinrichtungen vernetzt und integriert, um eine nahtlose und effektive Patientenversorgung zu gewährleisten. |

EMRAM Teilbereiche

Der auf dem EMRAM-Modell fußende HIMSS Score betrachtet allgemein für die Reifegradbestimmung folgende Teilbereiche:

Der auf dem EMRAM-Modell fußende HIMSS Score betrachtet allgemein für die Reifegradbestimmung folgende Teilbereiche:

| • | IT-Infrastruktur |

| • | Klinische Systeme |

| • | Klinische Systeme zur Entscheidungsunterstützung |

| • | Interoperabilität der IT-Systeme und Medizingeräte |

| • | Qualitätsmanagement |

| • | Analytik zur Interpretation der Datenlage |

| • | Interne und externe Vernetzung |

| • | Datenschutz und IT-Sicherheit |

| • | Schulung und Akzeptanz (Changemanagement) |

Das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) fungiert in vielfacher Hinsicht als Beschleuniger für die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens zunächst bis zum Jahr 2027, vermutlich dann noch bis 2031. Die Anwendung des EMRAM-Reifegradmodells kann Krankenhäuser und Kliniken beim Verständnis der Struktur und Logik zur Bewertung des digitalen Reifegrads unterstützen. Es ermöglicht, auf dieser Grundlage die Strategie und die Resultate der eigenen digitalen Transformation zu verbessern. Ziel ist es, den sich ständig ändernden gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig das eigene Krankenhaus im Zuge der digitalen Umgestaltung der Geschäftsprozesse von einem strukturbasierten zu einem prozessbasierten Krankenhaus zu transformieren.

2 Das smarte Krankenhaus

Die meisten Krankenhausinfrastrukturen sind historisch bedingt inhomogen. Krankenhäuser stehen unter wachsendem Druck, die steigende Erwartungen der Patienten zu erfüllen und gleichzeitig effizienter, wettbewerbsfähiger und nachhaltiger zu werden, um eine qualitativ hochwertige Versorgung zu gewährleisten. Die traditionelle Krankenhausinfrastruktur kann den aktuellen und zukünftigen Anforderungen ohne Veränderungen nicht mehr gerecht werden. Das deutsche Gesundheitssystem wird jedoch durch die steigende Lebenserwartung der Bevölkerung immer stärker belastet. Je älter Menschen werden, desto mehr sind sie auf moderne, kostenintensive Gesundheitsleistungen angewiesen. Unterdessen sehen sich die Budgets von Krankenhäusern und Gesundheitssystemen enormen finanziellen Herausforderungen ausgesetzt: die Einnahmen sinken, während Ausgaben für Personal, Medikamente und medizinische Bedarfsartikel stetig steigen. Abbildung 1 stellt vereinfacht dar, in welchem Spannungsfeld sich Krankenhäuser befinden.

Patientenzentrierte Behandlung

Krankenhäuser stehen unter hohem Druck, Effizienz, Flexibilität, Kosten, Produktivität sowie Komfort der Patienten und Behandlungsergebnisse zu verbessern. Ein smartes Krankenhaus bietet ein reibungsloses, auf den Menschen ausgerichtetes sogenanntes Nutzungserlebnis (gemeint ist die patientenorientierte, patientenzentrierte medizinische Behandlung), das die klinischen Ergebnisse für Patienten verbessert, Produktivität und Umsatz steigert und die Ökoeffizienz erhöht. Intelligente Infrastrukturtechnologie und Fachwissen sind die Grundlage für die digitale Krankenhaustransformation in ein smartes Krankenhaus. Typisch ist, dass alle relevanten Daten erfasst, analysiert und für Stakeholder in umsetzbare Erkenntnisse umgewandelt werden, um die betrieblichen und klinischen Ergebnisse zu verbessern.

Abb. 1: Spannungsfeld Krankenhäuser, vereinfachte Darstellung

Krankenhäuser stehen unter hohem Druck, Effizienz, Flexibilität, Kosten, Produktivität sowie Komfort der Patienten und Behandlungsergebnisse zu verbessern. Ein smartes Krankenhaus bietet ein reibungsloses, auf den Menschen ausgerichtetes sogenanntes Nutzungserlebnis (gemeint ist die patientenorientierte, patientenzentrierte medizinische Behandlung), das die klinischen Ergebnisse für Patienten verbessert, Produktivität und Umsatz steigert und die Ökoeffizienz erhöht. Intelligente Infrastrukturtechnologie und Fachwissen sind die Grundlage für die digitale Krankenhaustransformation in ein smartes Krankenhaus. Typisch ist, dass alle relevanten Daten erfasst, analysiert und für Stakeholder in umsetzbare Erkenntnisse umgewandelt werden, um die betrieblichen und klinischen Ergebnisse zu verbessern.

Der Weg zu einem intelligenten smarten Krankenhaus ist ein komplexer, mehrstufiger Prozess. Ein durchschnittlicher Krankenhauscampus verfügt historisch bedingt über Infrastrukturen mit unterschiedlichen digitalen Reifegraden. Traditionelle Krankenhäuser verfügen möglicherweise bereits über intelligente Geräte, die jedoch keine Daten sammeln und unter Umständen in andere veraltete Infrastrukturkomponenten integriert sind, was weitere Leistungseinbußen mit sich bringt. Viele Krankenhäuser arbeiten an einer automatisierten Umgebung, in der intelligente Geräte Daten sammeln. Diese Daten werden jedoch nicht aggregiert, sodass sich keine Erkenntnisse zur Verbesserung der Ressourceneffizienz ableiten lassen.

Das Ziel aller Bemühungen ist ein smartes Krankenhaus, in dem Daten von intelligenten Geräten (z. B. vernetzten Medizingeräten) gesammelt, analysiert und für datengestützte Entscheidungen genutzt werden. Die digitale Transformation hin zu einem smarten Krankenhaus ist ein kontinuierlicher Prozess und kein Projekt mit einem festen Anfangs- und Enddatum. Entscheidend für den langfristigen Erfolg sind die Planung kontinuierlicher Verbesserungen und die Einführung neuer Technologien anhand der praktischen Anwendung eines Reifegradmodells. Abbildung 2 stellt vereinfacht den Zusammenhang bildlich dar.

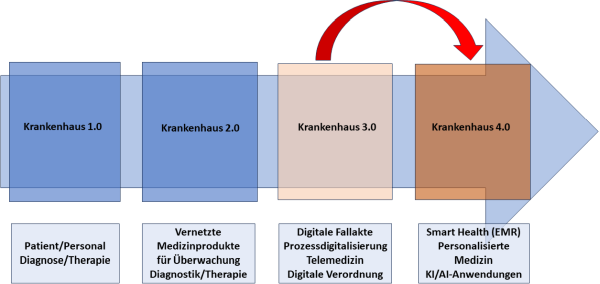

Abb. 2: Entwicklung hin zu einem smarten Krankenhaus, vereinfachte Darstellung

2.1 Merkmale

Ein digitales, smartes Krankenhaus, auch bekannt als „Smart Hospital", ist durch den Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien auf allen Ebenen des Krankenhausbetriebs gekennzeichnet. Wichtige Merkmale, die ein solches Krankenhaus auszeichnen sind beispielsweise:

| • | Integration von Technologie: Smarte Krankenhäuser nutzen künstliche Intelligenz (KI), vernetzte und ferngesteuerte Roboter, digitale Patientenakten und sogar 3D-Drucker für Implantate. |

| • | Effizienzsteigerung: Durch die Digitalisierung können Prozesse effizienter gestaltet werden, was idealerweise zu Kosteneinsparungen führt. |

| • | Patientenorientierung: Im Mittelpunkt steht immer das Wohlergehen der Patienten. Digitale Technologien können dazu beitragen, die Patientenversorgung zu verbessern und das Klinikpersonal zu entlasten (Patientenzentrierung). |

| • | Sicherheit: Die IT- und Cybersicherheit sowie der Datenschutz sind wichtige (essenzielle) Säulen bei der Entwicklung zu einem intelligenten Krankenhaus. |

Zusätzliche bedeutsame Merkmale sind:

| • | Intelligentes Gebäudemanagement: Smarte Gebäudefunktionen, wie das schlüssellose Öffnen von Türen, kommen in Smart Hospitals zur Anwendung. |

| • | Nachhaltigkeit: Neben der Digitalisierung und Sicherheit ist auch die Nachhaltigkeit ein wichtiger Aspekt bei der Entwicklung zu einem Smart Hospital (ökologische Nachhaltigkeit). |

Es ist wichtig zu wissen, dass die Entwicklung zu einem Smart Hospital ein mehrstufiger Prozess ist und es keine methodische Einheitslösung gibt. Jedes Krankenhaus hat einen eigenen Weg bei der Umsetzung seiner Digitalisierung, abhängig von den spezifischen Bedürfnissen, Rahmenbedingungen und Ressourcen der Einrichtung. Abbildung 3 stellt vereinfacht den Übergang von einem digitalen Krankenhaus (Krankenhaus 3.0) zu einem smarten Krankenhaus (Krankenhaus 4.0) dar.

Abb. 3: Entwicklung zum smarten Krankenhaus 4.0 ab EMRAM Reifegradstufe 5

2.2 Mentale Arbeitsbelastung durch Digitalisierung

Der politische Wille, die Gesundheitsversorgung mit digitalen Technologien zu verbessern, ist seit 2018 durch eine nahezu unüberschaubare, kontinuierliche Folge gesetzlicher Initiativen spürbar. Hinzu kommen wachsende Akzeptanz bei Leistungserbringern und Bürgern sowie die Einsicht in die Notwendigkeit stärker digitalisierter Versorgung seit der Covid-19-Pandemie. Deutschland tut sich weiterhin mit der digitalen Transformation im Bereich der Gesundheitsversorgung schwer. Das Digitale Versorgung-Gesetz (DVG) sowie das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) zielen auf eine umfassende Digitalisierung aller Bereiche der medizinischen Versorgung ab, kommen aber nur schleppend voran. Ziel der staatlichen Regulierung ist die Steigerung der Versorgungsqualität, Patientensicherheit und Effektivität durch den Zugriff und Austausch patientenrelevanter Daten in digitaler Form.

Durchschnittliche Reifegrad eher gering

Der durchschnittliche Reifegrad im Bereich der Interoperabilität und des strukturierten Datenaustauschs in einer Klinik ist eher gering ausgeprägt. Der krankenhausinterne Datenaustausch bemisst sich auf 39 Prozent, der Informationsaustausch mit anderen Leistungserbringern auf 25 Prozent. Im Hinblick auf die Digitalisierung sind 69 Prozent der deutschen Krankenhäuser Stand 2022 nach wie vor auf dem Level der EMRAM-Stufe 0.

Der durchschnittliche Reifegrad im Bereich der Interoperabilität und des strukturierten Datenaustauschs in einer Klinik ist eher gering ausgeprägt. Der krankenhausinterne Datenaustausch bemisst sich auf 39 Prozent, der Informationsaustausch mit anderen Leistungserbringern auf 25 Prozent. Im Hinblick auf die Digitalisierung sind 69 Prozent der deutschen Krankenhäuser Stand 2022 nach wie vor auf dem Level der EMRAM-Stufe 0.

Die elektronische Patientenakte (ePA, englisch: EMR – Electronic Medical Record), als ein zentraler Bereich der Digitalisierung, bildet die Voraussetzung für die Erreichung der Stufe 5 bis Stufe 7. Sie dient der einrichtungsübergreifenden elektronischen bzw. digitalen Behandlungs- und Pflegedokumentation. Daten werden mit der ePA in strukturierter Form gesammelt und gespeichert.

Mentale Arbeitsbelastung

In den letzten Jahren hat die mentale Arbeitsbelastung im Gesundheitswesen deutlich zugenommen. Mentale Arbeitsbelastung ist ein multimodales, multidimensionales und komplexes Zusammenwirken, das die Beziehung zwischen den verfügbaren und damit begrenzten Ressourcen einer Person und den Anforderungen einer Aufgabe beschreibt. Die mentale Arbeitsbelastung umfasst das Empfangen, Verstehen und Interpretieren von Informationen, um Entscheidungen zu treffen, sich zu konzentrieren und mit Patienten und ihren Familien in Interaktion zu treten. Das Niveau der mentalen Arbeitsbelastung hat Einfluss auf verschiedene Bereiche des Berufslebens und ist ein Schlüsselfaktor bei der Einführung der Digitalisierung wie zum Beispiel der digitalen Transformation eines Krankenhauses. Siehe dazu auch: Kremer, L.; Schwarz, A.-K.; Röhrig, R.; Breil, B.: How does mental workload influence the Adoption of Clinical Information Systems: An Exploratory Study. European Federation for Medical Informatics (EFMI) and IOS Press.; 05/2022)

In den letzten Jahren hat die mentale Arbeitsbelastung im Gesundheitswesen deutlich zugenommen. Mentale Arbeitsbelastung ist ein multimodales, multidimensionales und komplexes Zusammenwirken, das die Beziehung zwischen den verfügbaren und damit begrenzten Ressourcen einer Person und den Anforderungen einer Aufgabe beschreibt. Die mentale Arbeitsbelastung umfasst das Empfangen, Verstehen und Interpretieren von Informationen, um Entscheidungen zu treffen, sich zu konzentrieren und mit Patienten und ihren Familien in Interaktion zu treten. Das Niveau der mentalen Arbeitsbelastung hat Einfluss auf verschiedene Bereiche des Berufslebens und ist ein Schlüsselfaktor bei der Einführung der Digitalisierung wie zum Beispiel der digitalen Transformation eines Krankenhauses. Siehe dazu auch: Kremer, L.; Schwarz, A.-K.; Röhrig, R.; Breil, B.: How does mental workload influence the Adoption of Clinical Information Systems: An Exploratory Study. European Federation for Medical Informatics (EFMI) and IOS Press.; 05/2022)

Die Digitalisierung schafft neue Aufgaben für das medizinische Personal und die mit der Technik beauftragten Mitarbeiter eines Krankenhauses. Sie stellt tägliche Anforderungen an sie, die nicht unbedingt Teil ihrer Aus- und Weiterbildung sind. Dazu gehören z. B. der Umgang mit dem Datenschutz oder der Abruf digitaler Kompetenzen zur Verbesserung einer angemessenen Patientenkommunikation z. B. durch die Nutzung digitaler Portale über das Internet. Darüber hinaus ergeben sich aus den neuen Aufgaben Anforderungen wie der zunehmende Aufwand für die Dokumentation oder der Umgang mit elektronischen Gesundheitsdaten/Gesundheitsakten mit oft geringer Benutzerfreundlichkeit.

„Technostress”

Die fortschreitende Digitalisierung hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Arbeit. Aus diesem Grund ist es wichtig zu wissen, dass digitale Technologien den Stress bei der Arbeit (sogenannter „Technostress”) erhöhen und es zu einer Beeinträchtigung der mentalen Gesundheit der Beschäftigten kommen kann. Digitale Technologien im Krankenhaus als Stressquelle stehen derzeit im Mittelpunkt der Arbeitsstressforschung. Siehe dazu

Die fortschreitende Digitalisierung hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Arbeit. Aus diesem Grund ist es wichtig zu wissen, dass digitale Technologien den Stress bei der Arbeit (sogenannter „Technostress”) erhöhen und es zu einer Beeinträchtigung der mentalen Gesundheit der Beschäftigten kommen kann. Digitale Technologien im Krankenhaus als Stressquelle stehen derzeit im Mittelpunkt der Arbeitsstressforschung. Siehe dazu

| • | Goethe Universität Frankfurt: Längsschnittstudien zu Stress am Arbeitsplatz |

| • | Max-Planck-Institut: Stress: Alles zu viel! |

Aus Sicht des Arbeits- und Gesundheitsschutzes des Gesundheitspersonals ist es wichtig, spezifische Aspekte der Digitalisierung zu identifizieren, die zu Arbeitsstress führen und damit das Potenzial haben, die psychische Gesundheit zu beeinträchtigen.

Changemanagement

Inzwischen wurde nachgewiesen, dass durch fehlendes Changemanagement insbesondere zu dem Punkt, die Mitarbeiter im Digitalisierungsprozess abzuholen, die Entstehung von Stress weit verbreitet ist. Umso wichtiger ist die Erkenntnis, dass mit der Einnahme jeder weiteren digitalen Reifegradstufe eine begleitende psychische Gefährdungsanalyse für die Arbeitsplätze der Beschäftigten besonders wichtig ist, bei denen die Digitalisierung schnell voranschreitet. Im Rahmen einer durchgeführten Studie konnte gezeigt werden, dass zur Steigerung der Akzeptanz und zur Vermeidung von zusätzlicher mentaler Belastung von Ärzten und Pflegenden eine tiefe Integration der Anwender in die Entwicklung der Anwendungssoftware erfolgen sollte. Spätestens zum Zeitpunkt der Auswahl einer Software im Krankenhausbetrieb müssen die Anwender und deren Anforderungen in die Entscheidung mit einbezogen werden.

Inzwischen wurde nachgewiesen, dass durch fehlendes Changemanagement insbesondere zu dem Punkt, die Mitarbeiter im Digitalisierungsprozess abzuholen, die Entstehung von Stress weit verbreitet ist. Umso wichtiger ist die Erkenntnis, dass mit der Einnahme jeder weiteren digitalen Reifegradstufe eine begleitende psychische Gefährdungsanalyse für die Arbeitsplätze der Beschäftigten besonders wichtig ist, bei denen die Digitalisierung schnell voranschreitet. Im Rahmen einer durchgeführten Studie konnte gezeigt werden, dass zur Steigerung der Akzeptanz und zur Vermeidung von zusätzlicher mentaler Belastung von Ärzten und Pflegenden eine tiefe Integration der Anwender in die Entwicklung der Anwendungssoftware erfolgen sollte. Spätestens zum Zeitpunkt der Auswahl einer Software im Krankenhausbetrieb müssen die Anwender und deren Anforderungen in die Entscheidung mit einbezogen werden.

Siehe dazu auch:

| • | Schidt, K.: Einfluss der Digitalisierung in der Medizin auf die mentale Arbeitsbelastung von Ärzten und Pflegepersonal – eine prospektive Beobachtungsstudie zur Einführung der elektronischen Patientenakte, München, Ludwig-Maximilians-Universität, 2023 |

| • | Golz, C. et al; PubMed: Technostress and Digital Competence Among Health Professionals in Swiss Psychiatric Hospitals: Cross-sectional Study (11/2021) |

| • |

3 EMRAM Stufe 5 im Reifegradmodell

Der Begriff „digitaler Reifegrad” in Bezug auf Krankenhäuser bezieht sich auf das Ausmaß der Integration von Technologie und IT-Systemen in die Krankenhausabläufe, um eine effizientere und effektivere Patientenbetreuung zu gewährleisten. Es ist ein Maß dafür, wie weit ein Krankenhaus auf dem Weg der Digitalisierung fortgeschritten ist.

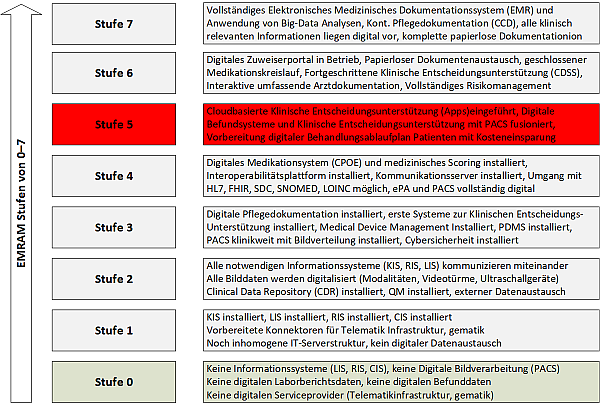

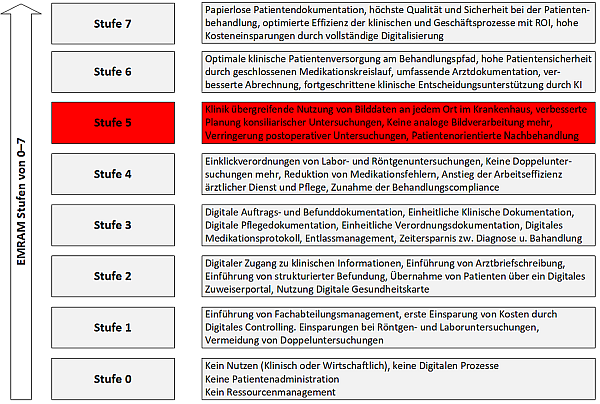

Es existiert keine universell einsetzbare Messmethode für den digitalen Reifegrad eines Krankenhauses, da die Definition dieses Konzepts von verschiedenen Organisationen und Einrichtungen oft variiert. Es gibt jedoch verschiedene Frameworks (Rahmenwerke), die zur Bewertung des digitalen Reifegrads eines Krankenhauses herangezogen werden können. Ein solches Framework ist das „Electronic Medical Record Adoption Model" (EMRAM), das von der Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) erstellt wurde. EMRAM ist ein Bewertungstool, das Krankenhäuser dabei unterstützt, ihren Fortschritt bei der Implementierung von elektronischen Patientenakten (ePAs) und anderen IT-Systemen zu messen und zu vergleichen, sowohl national als auch international. Dieses Modell ist in acht Stufen unterteilt, beginnend bei Stufe 0 (kein ePA-System vorhanden) bis hin zu Stufe 7 (vollständig papierloses Krankenhaus).

Ein in der Folge der Anwendung des Modells weiterer Schritt in Richtung einer papierlosen Dokumentation eines Klinikums ist die Einnahme des digitalen Reifegrads der Stufe 5 nach dem EMRAM-Reifegradmodell. In diesem Beitrag werden die Voraussetzungen und Kriterien betrachtet, die auf nationaler Ebene erforderlich sind, um Krankenhäuser zu unterstützen, in ihrer digitalen Reife voranzukommen. Die einzelnen Umsetzungsschritte werden von einer Vielzahl konkreter Umsetzungsbeispiele für die Einnahme der Reifegradstufe 5 nach dem EMRAM-Modell dargestellt. Diese können je nach Ausgestaltung in den Kliniken voneinander abweichen und sind keine starren Vorgaben.

Die EMRAM-Stufe 5 fokussiert im Kern auf die bessere digitale Nutzung der Dokumentationssysteme, sowohl bei der medizinischen Arztdokumentation als auch der Pflegedokumentation. Ab EMRAM Stufe 5 ist die Nutzung einer digitalen Dokumentation (Electronic Medical Record – EMR) verpflichtend. Ein praktisches Kriterium ist, dass mehr als 50 % der Ärzte ein digitales Dokumentationssystem nutzen, das diskrete Daten (weiterverwertbare Daten) erzeugt. Dabei wird die Nutzung mobiler Geräte (Medizingeräte und mobile IT) und die Anpassung dynamischer Prozesse (Pflege) berücksichtigt.

Bessere Pflege beginnt mit der Weiterentwicklung modernerer Technologie (z. B. mobile vernetzte Blutdruck- und Temperaturmessgeräte, mobile Visitenwagen usw.). Eine bessere EMR-Nutzung bedeutet eine bessere Pflege. Die Kriterien für EMRAM Stufe 5 geben den Verantwortlichen im Krankenhaus einen klaren Überblick darüber, wo sie stehen, und kennzeichnen einen klaren Fahrplan für die vollständige Nutzung ihrer Patientenakten. In jeder Rolloutphase werden sogenannte EMR-Workflows erstellt, die die Patientenergebnisse verbessern, klinische Teams unterstützen und die personalisierte Versorgung skalierbar und anhand von Kennzahlen messbar machen.

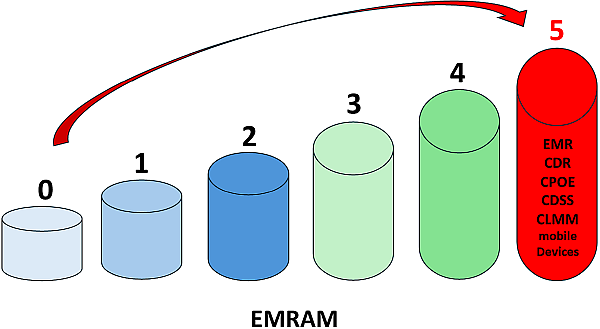

Die EMR ist die Wissensdrehscheibe des gesamten digitalen Dokumentationssystems. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie die EMR die ganzheitliche Patientenbehandlung verbessern kann – einschließlich der Konsolidierung und Anzeige externer Daten, der Unterstützung klinischer Entscheidungen mit von Experten begutachteten Best Practices und der Integration von prädiktiven Analysen. Ab EMRAM Stufe 5 ist es wichtig, die gewonnenen Patientendaten richtig zu nutzen und Kennzahlen zu ermitteln. Die Herausforderung besteht dauerhaft darin, wenn Dutzende von Workflows und Abteilungen an der Informationsgewinnung (Datenerzeugung) beteiligt sind, diese in der EMR-Nutzung zu optimieren und über interoperable Schnittstellen (IOP) zusammenzuführen. Mit der Ausbringung der Schwerpunkte der Kriterien von EMRAM Stufe 5 gelingt es, diese Herausforderungen zu meistern. Abbildung 4 stellt vereinfacht die Entwicklung zu EMRAM Stufe 5 dar.

Abb. 4: Entwicklung Reifegradmodell EMRAM zu Stufe 5 hin, vereinfachte Darstellung

3.1 Nutzungspotenziale und Kriterien

Um die EMRAM-Stufe 5 zu erreichen, ist die Einführung und Optimierung folgender Technologien besonders wichtig:

| 1. | Vollständige Integration von CPOE/CDSS/CDR

| ||||||

| 2. | Medikationsmanagement

| ||||||

| 3. | Datenspeicherung und -archivierung

| ||||||

| 4. | IT-Sicherheit/Cybersecurity

| ||||||

| 5. | Interoperable Schnittstellen

| ||||||

| Weiterführende Links | |||||||

| • | |||||||

| • | Krankenhaus-Report 2019: 2. Benchmarking der Krankenhaus-IT: Deutschland im internationalen Vergleich, Springer Berlin Heidelberg | ||||||

Das EMRAM-Modell stellt eine weltweit anerkannte Messmethode dar, die eine objektive Bewertung der Implementierung eines Krankenhausinformationssystems (KIS) ermöglicht. Durch die große KIS-Lobby hat das KIS als federführendes Informationssystem im Krankenhaus in Deutschland einen hohen Stellenwert. International geht der Trend zu einer klinikweiten Einführung eines Healthcare Customer Relationship Managementsystems (CRM) als übergeordnetes Informationssystem weg vom KIS. Das Kernstück der erfolgreichen Prozessumstellung im Krankenhaus nach einem CRM-System ist eine durchdachte Customer-Relationship-Management-Strategie. Die Kunst in der Umsetzung besteht darin, durch die Datenerfassung und Auswertung von strukturierten Informationen der angebundenen IT-Systeme wie z. B. KIS, RIS, LIS, CIS, PACS usw. eine umfassende Sicht auf die einzelnen Kennzahlen aus der Klinik und der Verwaltung zu bekommen. Dafür ist es notwendig, über eine verlässliche, durchgängige Datenbasis (Patienteninformationen, Abrechnungskennzahlen usw.) zu verfügen und alle untergeordneten IT-Systeme an das CRM zu orchestrieren. Auf dieser Basis werden krankenhauseigene CRM-Prozesse aufgebaut, die für die erfolgreiche Führung der Kernprozesse (z. B. Aufnahme, Behandlung, Entlassung, Abrechnung) im Krankenhaus erforderlich sind. Zu den einzelnen Maßnahmen zur Einführung eines Healthcare-CRM gehören (Beispiele):

| • | Planung, Konzeption und Durchführung einer CRM-Potenzialanalyse |

| • | Analyse der relevanten Prozesse und Erstellung einer Soll-Konzeption |

| • | Ableiten von Anforderungen anhand der Soll-Konzeption |

| • | Vergleich und Auswahl der CRM-Software |

| • | Erstellen eines Umsetzungskonzepts |

| • | Unterstützen bei Design, Pilot & Integration |

| • | Unterstützen bei der Implementierung und Rollout |

Eine gute Übersicht der am Markt befindlichen CRM-Softwaresystem-Anbieter ist hier zu finden.

Weiterführende Links

Zum Thema CRM-Systeme im Healthcare-Bereich:

Zum Thema CRM-Systeme im Healthcare-Bereich:

| • | |

| • | SAP Help Portal: SAP CRM and Patient Management Integration |

| • | |

| • |

Um einen bestimmten EMRAM-Reifegrad zu erreichen, müssen sämtliche Anforderungen dieser Stufe erfüllt sein. Die Steigerung des digitalen Reifegrads erfordert die Erfüllung aller Kriterien der niedrigeren Reifegradstufen, bevor die nächste Stufe erreicht werden kann. Ein Krankenhaus kann beispielsweise nur dann den EMRAM-Reifegrad 5 erreichen, wenn es alle relevanten Kriterien der Stufen 1 bis 4 erfüllt hat. Abbildungen 5 und 6 stellen die erforderlichen Nutzungspotenziale und Kriterien im Kontext der einzelnen EMRAM-Stufen für die Stufe 5 dar.

Abb. 5: Nutzungspotenziale EMRAM Stufe 5

Abb. 6: Kriterien EMRAM Stufe 5