11602 Fernwartung von Laboranalyzern

|

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Fernwartung von Laboranalyzern. Mit der zunehmenden Komplexität und Spezialisierung dieser Geräte wächst der Bedarf an effizientem und zeitnahem Support, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Genauigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.

Mittels Remote Support (Fernwartung) können Experten aus der Ferne auf die Systeme zugreifen, Diagnosen stellen und notwendige Reparaturen oder Anpassungen vornehmen. Ebenso möglich ist die proaktive Wartung (sog. Predictive Maintenance).

Trotz der vielen Vorteile von Remote Support gibt es auch eine Reihe von Cybergefährdungen, die bei der Anwendung von Fernwartung für Laborgeräte entstehen können. von: |

Inhaltsüberblick

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie eine typische Laboranalyzer-Umgebung ausgestattet ist und wie sie idealerweise vernetzt wurde.

Dieser Abschnitt zeigt, welche Bereiche ein Labor beinhaltet bzw. wie die typischen Abläufe in einem Labor sind.

In diesem Abschnitt wird vorgestellt, welche regulatorischen Anforderungen bezüglich Qualität, Medizintechnik/Medizinprodukte und IT-Sicherheit gelten.

In diesem Abschnitt erfahren Sie, warum eine Fernwartung von Laboranalyzern notwendig ist. Außerdem wird auf die Sicherheit und Überwachung und die Herausforderungen bei der Fernwartung eingegangen und anhand eines praktischen Beispiels erläutert.

1 Typische Laboranalyzer-Umgebung

In den modernen klinischen Laboren spielen Laboranalyzer eine entscheidende Rolle bei der Durchführung präziser und zuverlässiger Labortests. Diese hochentwickelten Geräte sind unerlässlich für die Analyse von Proben in Bereichen der klinischen Diagnostik, der pharmazeutischen Forschung und der Schnelldiagnostik (POC – Point of Care).

Eine typische klinische Laborumgebung in einem Krankenhaus ist ein hochspezialisierter Bereich, der für die Durchführung diagnostischer Tests und Analysen verantwortlich ist. Früher wurde der Laborbereich medizinisch etwas abgegrenzt. Heute ist das Ermitteln notwendiger Laborwerte zu einem gleichwertigen medizinischen Fachbereich geworden, bei denen Laborärzte und Mediziner auf Augenhöhe arbeiten und kommunizieren. Es geht also nicht um die bloße Ermittlung von Daten („Laborwerten”), sondern um die zeitnahe, fachgerechte Bereitstellung von lebensnotwendigen Laborparametern, mit denen die behandelnden Ärzte eine auf Leitlinien basierte Therapie umsetzen können.

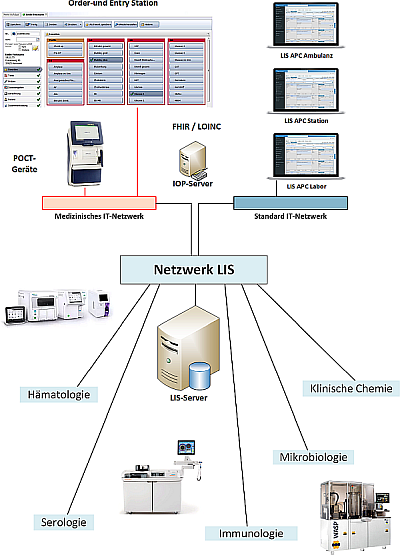

Über ein im Krankenhausinformationssystem (KIS) integriertes Order- und Entry-System können im klinischen Labor Laborparameter digital angefordert werden. Die übersichtliche Oberfläche im KIS unterstützt das medizinische Fachpersonal dabei, stets den Überblick über die Laboraufträge zu behalten. Die Analysenauswahl kann in Abstimmung zwischen Labor und KIS-Koordination an die Stations- oder Ambulanzbedürfnisse angepasst werden. Alle für den Auftrag notwendigen Formulare und Barcodes werden vom System generiert und beim Senden eines Auftrags digital an das Laborinformationssystem (LIS) übertragen.

Im Hintergrund ist eine Interoperabilitätsplattform angeschlossen, damit moderne Interoperabilitätsstandards wie Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) oder Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) zwischen den einzelnen IT-Devices (Laborgeräte, vernetzte Medizingeräte, IT-Geräte) kommuniziert werden können.

Hauptmerkmale einer klinischen Laborumgebung ist zunächst die technische Ausstattung mit zahlreichen Laborgeräten. Diese müssen gesteuert und überwacht werden. Daneben müssen die von ihnen generierten Daten aufgenommen, archiviert und analysiert werden. Zu einer typischen technischen Laborgeräteausstattung gehören (Beispiele):

| • | Analysegeräte: Verschiedene Arten von Analysegeräten wie Blutgasanalysatoren, Hämatologie-Analyzer, Biochemie-Analyzer und Immunoassay-Analyzer |

| • | Mikroskope: Hochauflösende Mikroskope für die Untersuchung von Zell- und Gewebeproben |

| • | Zentrifugen: Geräte zur Trennung von Blutbestandteilen und anderen Flüssigkeiten. |

Abbildung 1 stellt vereinfacht eine typische Laborumgebung eines Krankenhauses dar.

Abb. 1: Labor mit Laboranalyzern in einem Krankenhaus, vereinfachte Darstellung

2 Workflowbereiche im Labor

Im Labor gibt es verschiedene Arbeitsbereiche bzw. Workflows:

| • | Probenannahme/ProbenvorbereitungBereiche, in denen Proben entnommen, etikettiert und für die Analyse vorbereitet werden. |

| • | Probenbearbeitung/AnalysebereicheSpezielle Bereiche für die Durchführung von Tests und Analysen. |

| • | Dokumentation/BerichterstellungBereiche für die Erfassung und Dokumentation der Testergebnisse. |

Der Ablauf im Labor beinhaltet in der Regel folgende Schritte:

| • | Probenentnahme: Patientenproben werden in verschiedenen Krankenhausabteilungen entnommen und ins Labor gebracht. |

| • | Probenvorbereitung: Die Proben werden etikettiert, katalogisiert und für die Analyse vorbereitet. |

| • | Analyse: Die Proben werden mit verschiedenen Geräten und Methoden analysiert. |

| • | Ergebnisdokumentation: Die Testergebnisse werden erfasst und in das Laborinformationssystem eingegeben. |

| • | Ergebnisübermittlung: Die Ergebnisse werden an die behandelnden Ärzte und andere relevante Abteilungen weitergeleitet. |

Die Workflowbereiche und der Ablauf im Labor sind darauf ausgelegt, präzise und zuverlässige Diagnosen zu ermöglichen, die für die Behandlung und Betreuung der Patienten unerlässlich sind.

3 Regulatorische Anforderungen an Labore

Krankenhauslabore unterliegen einer Vielzahl regulatorischer Anforderungen, die sich über mehrere Bereiche erstrecken. Diese reichen von der Qualität der Leistungserbringung über den sicheren Betrieb von Medizintechnik bis hin zu Anforderungen an die IT-Sicherheit, Beispiele: